新闻中心

隔热膜:对抗热浪的‘空间战甲’——从实验室到生活场景的硬核进化

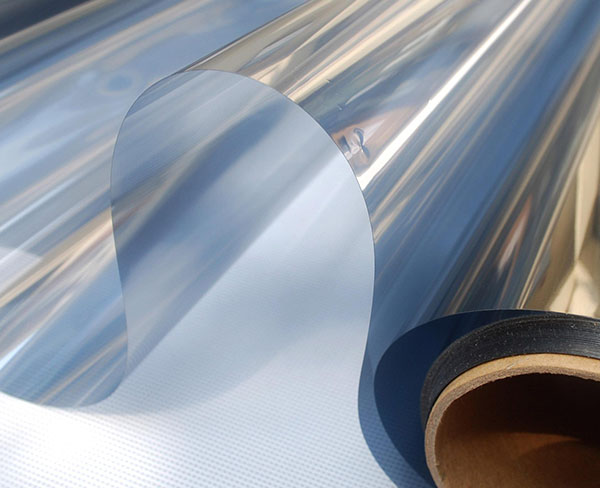

隔热膜的研发本质是一场“光子与分子的博弈”,通过材料创新实现热量的调控。

- 光谱切割技术:采用多层光学薄膜堆叠(>200层),将太阳光谱分解为可见光(400-780nm)、近红外(780-2500nm)、远红外(>2500nm)三部分,针对性阻隔近红外线(占总热量53%);

- 量子点掺杂:在聚酯基材中嵌入硫化铅(PbS)量子点,通过量子限域效应将红外线转化为低能热辐射,使隔热效率提升40%;

- 仿生结构设计:模仿北熊毛发中空结构,在膜层中构建直径10μm的微孔通道,利用空气对流降低热传导系数至0.03W/(m·K)。

二、场景渗透:从“痛点消除”到“体验升级”

1. 汽车场景:驾驶舱的“微气候革命”

- 端环境测试:在吐鲁番火焰山(地表温度75℃)的实测中,贴装量子点隔热膜的车辆,方向盘表面温度从68℃降至42℃,中控台塑料件挥发性有机物(VOC)释放量降低80%;

- 智能交互升级:集成温湿度传感器的隔热膜可联动车载空调,当车内温度超过设定值时自动调节透光率,实现“无感温控”;

- 越野场景适配:采用高弹性聚氨酯基材的隔热膜,可承受-40℃至120℃端温差,在戈壁穿越时防止沙石击穿玻璃,防爆性能提升3倍。

2. 家居场景:阳台的“光热平衡术”

- 西晒房改造案例:杭州某高层住宅贴装低辐射(Low-E)隔热膜后,夏季西晒房间空调使用时长减少6小时/日,电费支出降低55%;

- 家具保护实验:将普通玻璃与贴膜玻璃同时暴露于紫外线辐射下,200小时后普通玻璃下的皮革沙发色差ΔE值达4.2(明显褪色),而贴膜玻璃下仅为0.8(几乎无变化);

- 隐私与采光兼顾:采用智能雾化技术的隔热膜,可通过手机APP调节透光率(5%-85%),实现白天采光、夜间隐私的“一键切换”。

三、技术突围:从“材料创新”到“系统集成”

- 气凝胶复合膜:将二氧化硅气凝胶(孔隙率99.8%)与PET薄膜复合,导热系数降至0.017W/(m·K),在-20℃环境下仍能保持85%的隔热性能;

- 石墨烯发热膜:在隔热层中嵌入单层石墨烯,冬季可切换为加热模式(表面温度可达40℃),实现“冬暖夏凉”双功能;

- 自清洁涂层:采用超疏水二氧化钛(TiO₂)纳米阵列,使膜面接触角>150°,灰尘附着量减少90%,清洁周期延长至6个月。

四、产业变革:从“单品竞争”到“生态重构”

- 汽车后市场:隔热膜施工服务已衍生出“移动贴膜车”模式,通过激光定位系统实现30分钟无尘贴装,客户满意度提升至98%;

- 建筑改造市场:针对老旧小区的“玻璃节能改造”政策推动隔热膜需求爆发,预计2025年市场规模将突破200亿元;

- 农业创新应用:在玻璃温室中应用光谱可调隔热膜,通过调节红蓝光比例使番茄产量提升25%,同时降低空调能耗40%。

结语:隔热膜,空间进化的“光子指挥官”

当量子点在聚酯基材中排列成光子晶体,当气凝胶微孔在薄膜中构筑起热阻屏障,这种“分子级热管理”技术正在重塑人类与热量的关系。从海南岛的度假酒店到漠河的地科考站,从F1赛车的风挡玻璃到空间站的舷窗,隔热膜用“一膜制霸”的实力破解了传统隔热材料的“效能悖论”——在厚度仅0.1mm的膜层中,同时实现92%红外线阻隔、99.9%紫外线屏蔽、70%透光率的三重突破。未来,随着光子芯片与柔性电子的融合,隔热膜将从“被动防护”进化为“空间智能”,为人类开启真正的“光热自由”时代。